中國是一個非常注重飲食文化的國家。中醫飲食養生,就是按照中醫理論,調整飲食,注意飲食宜忌,合理地攝取食物,以增加健康,益壽延年的養生方法。科學合理的膳食保健,是中醫食療、食養中一個很有特色的內容。

1、飲食養生的作用

中醫認為,人體最重要的物質基礎是精、氣、神,統稱“三寶”。營養充盛,則精、氣充足,神自健旺。由于食物的味道各有不同,對臟腑的營養作用也各有側重。《素問﹒至真要大論》中說:“無味入胃,各歸所喜,故酸先入肝,苦先入心,甘先入脾,辛先入肺,咸先入腎,久而增氣,物化之常也”。此外,食物對人體營養的作用,還表現在對人體臟器部位的選擇性上,即所謂的“通經”問題。如:茶入肝經,梨入肺經,粳米入脾、胃經,黑豆入腎經等等,有針對性地選擇合適的食物,對人的營養作用更加明顯。飲食養生的作用主要有一下兩個方面。

(一) 強身、防病

食物對人體的滋養作用是身體健康的重要保證。合理地安排飲食,保證機體有充足的營養供給,可以使氣血充足,五臟六腑功能旺盛。因此,新陳代謝功能活躍,生命力強,適宜自然界變化的應變能力大,抵御疾病的力量就強。

飲食又可以調整人體的陰陽平衡。根據食物的氣、味特點,及人體陰陽盛衰的情況,予以適當的飲食營養,或者養精,或者補形,既是補充營養,又是調整陰陽。不但保證機體的健康,也是防止發生疾病的重要措施。

此外發揮某些食物的特異作用,可以直接用于某些疾病的預防,例如:大蒜預防外感和腹瀉;綠豆湯預防中暑;蔥白、生姜預防傷風感冒等。

(二) 益壽、防衰

飲食調節是長壽的重要環節,利用飲食營養達到抗衰防老、益壽延年的目的。中醫認為:精生于先天,而養于后天,精藏于腎而養于五臟,精氣足則胃氣盛,腎氣充則體健神旺,此乃益壽、抗衰老的關鍵。

很多食物都具有抗衰老的作用,例如:芝麻、桑葚、枸杞子、龍眼肉、胡桃、蜂皇漿、山藥、人乳、牛奶、甲魚等。經常選擇適當食品服用,有利于健康、長壽。

2、飲食養生的原則

飲食養生,不是無限度地補充營養,而是要遵循一定的原則和法度。概括地講,主要有:合理調配;五味調和;飲食有節;四時宜忌;因人制宜。

(一) 合理調配

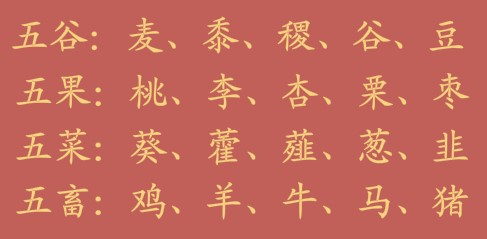

食物的種類多種多樣,所含的營養成分也各不相同,全面的飲食,適量的營養,乃是保證生長發育和健康長壽的必要條件。中醫指出:“五谷為養,五果為助,五畜為益,五菜為充,氣味合而服之,以補精益氣”。也就是以谷類為主食品,肉類為副食品,用蔬菜來充實,以水果為輔助。人們必須根據身體需求,兼而取之,這樣的飲食調配,才能夠給人體需要的大部分營養,有利于身體健康。

(二)五味調和

中醫將食物的味道歸納為:酸、苦、甘、辛、咸五種,統稱“五味”。五味不同,對人體的作用也各不相同,人們的口味千差萬別,這五種類型的味道,不僅是人類飲食的重要調味品,促進食欲,幫助消化,也是人體不可缺少的營養物質。飲食調配得當,五味和諧,則有助于機體消化吸收,滋養臟腑、筋骨、氣血,因而有利于健康長壽。

1)酸 中醫講“酸生肝”。酸味食物有增強消化功能和保護肝臟的作用,常吃不僅可以助消化,殺滅胃腸道細菌,還有防感冒、降血壓、軟化血管的作用。以酸味為主的食物為烏梅、山萸肉、石榴、西紅柿、山楂、橙子,均富含維生素C,可防癌,抗衰老,防治動脈硬化。

2)苦 古代有良藥苦口之說。中醫認為“苦生心”,“苦味入心”。能泄、能燥、能堅陰。這里的泄有降泄、通泄、清泄的意思。苦味具有除濕和利尿的作用,如桔皮、苦杏仁、苦瓜、百合等;

3)甜 中醫認為,甜入脾。吃甜可以補養氣血,補充熱量,解除疲勞,調胃解毒、和暖、解痙攣等作用,如紅糖、桂圓肉、蜂蜜、米面食品等。

4)辣 辣如肺,有發汗、理氣之功效。人們常吃的蔥、蒜、姜、辣椒、胡椒等,均是以辣為主的食物,這些食物所含有的“辣素”既能保護血管、又可以調理氣血、疏通經絡。經常食用,可以預防傷風感冒。

5)咸 咸為無味之冠,百吃不厭。中醫認為咸入腎,有調節人體細胞血液滲透、保持正常代謝的功效。嘔吐、腹瀉、大汗之后喝適當鹽水,可以保持正常代謝。咸味有泄下、軟堅、散結和補益陰血等作用,如鹽、海帶、紫菜、海蟄等。

要做到五味調和,一要濃淡適宜。二要注意各種味道的搭配。三是在進食時,要做到味不可偏亢,偏亢太過,容易傷及五臟,對健康不利。

3、飲食有節

飲食有節,就是飲食要有節制。這里所說的節制,包含兩層意思,一是指進食的量,二是指進食的時間。所謂飲食有節,就是進食要定量、定時。《呂氏春秋.季春記》說,“食能以時,身必無災,凡食之道,無饑無飽,是為五臟之葆”。

1) 定量

定量是指進食饑飽要適中。人體對食物的消化、吸收、輸布,主要靠脾胃來完成。進食定量,饑飽適中則可以養生健脾胃。如果飲食過量,則會加重脾胃負擔,食物停滯與腸胃,不能及時消化,影響營養的吸收。同時,脾胃本身也會受到損傷。過分饑餓,則幾天營養供應不足,消耗大于補充,就會使機體逐漸衰弱,導致健康受損。《千金要方.養性序》指出:“不欲極饑而食,食不可過飽;不欲極渴而飲,飲不可過多。飽食過多,則結積聚,渴飲過多,則成痰澼”。梁代陶弘景在《養性延命錄》也指出:“不渴強飲則胃脹,不饑強食則脾勞。”這些都說明了節制飲食的重要養生意義。

2) 定時

進食要有比較固定的時間,早在《尚書》中就有“食哉惟時”之論。有規律的進食,可以保證消化、吸收功能規律有節奏地活動。如果食無定時,或零食不離口,或忍饑不食,打亂了胃腸消化功能的正常規律,就會使脾胃失調,消化功能減弱,食欲減退,有損健康。一日之內,人體的陰陽氣血晝夜變化盛衰各有不同,白天陽氣盛,故新陳代謝旺盛,需要的營養供給就多;夜晚陽衰陰盛,多為靜息入寢,故需要的營養供給就相對少一些。因而,食量可略少,這也有利于胃腸的消化功能。所以,自古以來,就有“早飯宜好,午飯宜飽,晚飯宜少”之說。

4、四時宜忌

《飲正居要》中說:“春氣溫,宜食麥以涼之;夏氣熱,宜食菽以寒之;秋氣燥,宜食麻以潤其燥;冬氣寒,宜食黍以熱其性治其寒。”這段話說明了,由于四時氣候的變化對人體的生理、病理有很大的影響。所以,人們在不同季節,應選擇不同的飲食。

春天,萬物復蘇,陽氣升發,此時,應養陽氣。在飲食上選擇一些助陽的食品,如蔥、谷等,使聚集一個冬天的內熱散發出來。冬季一般蔬菜品種較少,人體攝取的維生素往往不足,因此,在春季膳食的調配上,應該多采用一些時鮮蔬菜,如春筍、菠菜、芹菜、太古菜等;在動物性食品中,應少吃肥肉等高脂肪食物,以免傷脾胃。

夏季酷熱多雨,暑濕之氣容易趁虛而入,人們往往會食欲降低,消化能力也會減弱,大多數人厭食肥肉和油膩食物。因此,在膳食調配上,要注意食物的色、香、味,盡量引起食欲,使身體能夠得到足夠營養。中醫認為,夏季陽氣盛而陰氣弱,故宜少食辛甘燥烈食物,以免過分傷陰,宜多吃甘酸清潤食物,如綠豆、西瓜、烏梅等。《頤身集》指出:“夏季心旺腎衰,雖大熱不宜吃冷淘冰雪、密冰、涼粉、冷粥”。這點對年老體弱的人尤其重要。

秋天,氣溫涼爽、干燥,人們從暑熱的困乏中解脫出來,食欲逐漸提高,各種瓜果也大量上市,應特別注意“秋瓜壞肚”。立秋之后,無論西瓜、香瓜還是菜瓜,都不能恣意多吃,否則會損傷脾胃的陽氣。因為秋天天氣干燥,在飲食的調理上,要注意少用辛燥的食品,如辣椒、生蔥等都要注意,宜食用芝麻、糯米、粳米、蜂蜜、枇杷、甘蔗、菠蘿、乳品等柔潤食物。明代李廷認為:"蓋晨起食粥,推陳出新,利膈養胃,生津液,令人一日清爽,所補不小",這里主張秋季早晨多喝粥。

冬季氣候寒冷,雖宜熱食,但燥熱食物不能過食,以免使內伏的陽氣郁而化熱。飯菜口味可以適當濃重一些,要有一定脂類。因冬季綠葉蔬菜較少,應注意攝取一定量的黃綠色蔬菜,如胡蘿卜、油菜、菠菜及綠豆芽等,避免發生維生素缺乏癥。為了防御風寒,在調味品上可適當增加一些辛辣食物,如辣椒、胡椒、蔥、姜、蒜等。冬季切忌黏硬、生冷食物,他們是屬陰,易傷脾胃之陽。對于體虛、年老之人,冬季是飲食進補的最好時機。

5、因人制宜

飲食調攝,還要根據不同年齡、體質、個性、習慣等方面的差異,分別予以安排,不可一概而論。例如:胃酸偏多的人,宜適當多吃堿性食物;而胃酸缺乏的人,宜適當選擇偏酸性的食物,以保證食物的酸堿適度。體胖的人,多有痰濕,所以飲食要清淡,肥甘油膩則不宜多吃;體弱之人,多陰虛內熱,故在飲食上宜多吃甘潤生津的食品,而辛辣燥烈的食物不宜多吃。